올 것이 오고야 말았다. 새로운 세대인 90년대생들이다. 이들은 벌써 생산의 주체이자 소비자가 되었다. 하지만 기성세대는 이들에 대한 이해가 부족하다. 단지 “얘네 무슨 생각을 하는 걸까?” 궁금해할 뿐이다. 아니, 질문이 아니라 도저히 이해하지 못하겠다는 포기 선언인지도 모른다. “90년생이 온다”는 기성세대의 눈에 ‘막 섞어 놓은 퍼즐 조각’ 같이 보이는 새로운 세대를 위한 안내서이다.

이 책은 9급 공무원 시험을 준비하게 된 1990년대 출생의 20대 청년들에 대한 이야기를 담고 있다. 저자 임홍택은 ‘9급 공무원 세대’라고도 말할 수 있는 90년생들이 이전 세대들과 어떠한 차이가 있으며, 어떤 생각을 하고 있는지 나아가 어떤 눈으로 이들을 바라봐야 하는지를 밝히려고 이 책을 썼다고 말한다.

9급 공무원을 원하는 90년대생에게 기성세대가 보이는 가장 흔한 반응은 ‘열정이 사라지고 도전정신이 없어서, 그저 편한 복지 부동의 일만 하려는 나약한 세대’라는 것이다. 그렇다면 그들은 왜 공무원이 되기를 바라며 젊은 청춘을 쏟아 붓고 있는가?

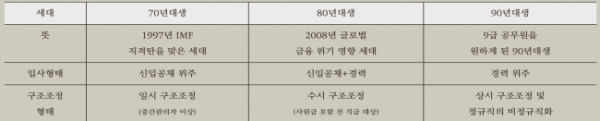

70년대생들이 IMF 외환위기 시절 정리해고를 당하고 취업의 직격탄을 맞은 모습을 본 80년대생들은 ‘자기계발’을 통한 조직 내 경쟁력을 높이는데 노력을 기울였다. 그러나 2008년 금융위기 이후 발생한 구조조정은 임금 수준이 높은 임원과 중간관리자에 한정된 것이 아니라 사원을 포함한 전 직급이 대상이 되었다. 이러한 상황에서 자기 계발은 더 이상 빛을 볼 수 없었다. 그래서 90년대생들은 상시 구조조정의 공포에서 벗어날 수 있고, 향후 불확실성을 최대한 피할 수 있는 공기업 혹은 공무원에 올인하였다. 90년대생이 ‘9급 공무원 세대’가 된 이유다.

이 책은 크게 세 부분으로 구성되어 있다. 1부는 90년대생의 출현에 대해, 2부는 90년대생이 직원이 되었을 때 그들이 생각하는 직장과 삶에 대해, 3부는 90년대생이 소비자가 되었을 때 변화된 소비지형과 업계의 대처 대해 말한다.

1부에서는 90년대생의 특징을 간단함, 재미, 정직함으로 정의한다. 첫번째 특징은 ‘간단함’이다. 모든 ‘길고 복잡한’것들을 좋아하지 않는다는 것이다. 심지어 피해야할 일종의 악으로 여긴다. 두번째 특징인 ‘정직함’이란 기존 세대의 정직함과는 성격이 다르다. 90년대생이 이야기하는 정직함이란 성품이 정직하다거나, 어떤 사실에 대해 솔직하고 순수하다는 것과는 다르다. 그들은 정치, 사회, 경제 모든 분야에서 완전히 ‘무결한 정직’을 요구한다. 그리고 ‘신뢰의 시스템화’를 원한다. 세번째 특징은 ‘재미’다. 80년대생 이전의 세대들이 소위 ‘삶의 목적’을 추구했다면, 90년대생들은 ‘삶의 유희’를 추구한다.

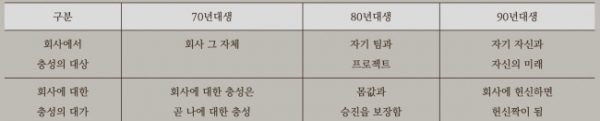

2부에서는 직원으로서의 90년대생에 대해 말한다. 70년대생과 그 이전 세대에게 충성심이라는 것은 단연 회사에 대한 것이었다. 하지만 90년대생에게 충성심은 단연 자기 자신과 본인의 미래에 대한 것이다. 90년대생들은 안정적인 삶보다는 인간다운 삶을 살기를 원한다. 기업의 종신고용에 대한 기대가 굉장히 낮은 대신 기업에서 개인의 미래와 가치 상승에 대한 관심은 높다.

3부에서 소비자로서의 90년대생들은 고객만족이나 고객감동보다 ‘번거로움의 제거’를 더 중요하게 생각한다. 그들은 고객센터로 전화해 불만을 이야기하지 않는다. 인터넷을 통해 검색하고 게시판에 문의 사항을 남기거나 챗봇(Chatbot)을 통해 즉시 상담을 한다. 비대면상담을 선호한다. 떠들썩하게 불매운동을 벌이지 않는 대신 더 좋은 조건이 생기면 말없이 이동한다. 이 말은 해당 제품과 서비스에 조용히 발길을 끊는다는 말이다. 이런 ‘보이지 않는 위협’은 특별한 움직임을 보이지 않고, 매출과 이익 또한 급박하게 떨어지지 않는다. 하지만 실무자들이 장기적으로 고객이 떨어져 나갔다는 것을 발견하고 문제를 개선하려고 한다면 때는 이미 늦는다.

기성 세대는 새로운 세대에게 자신들의 가치관을 강요하고 분노하고 포기한다. 그래서 될 문제가 아니다. 이해가 먼저다. “90년생이 온다”는 이해의 오솔길이다. 오솔길이 큰 길이 되도록 기성세대가 먼저 발걸음을 내디뎌야 한다. 내가 먼저 가지 않으면(이해하지 않으면) 그들도 오지 않는다.