휴가철이 끝나고 대부분의 직장인들이 다시 일상의 생활로 돌아 왔다. 경기회복이 다소 지연되면서 여행기간을 단축하거나 아예 집에서 휴가를 보낸 이들도 적지 않다고 한다. 아직 주머니 사정이 넉넉하지 못한 이들이 많다. 흔히 유럽사람들을 아주 확실하게 휴가를 즐기는 것으로 잘 알려져 있다. 파리에서는 홈리스들도 8월에는 휴가를 간다고 한다. 그냥 웃어 넘길 유머는 아니다. 하지만 유럽도 예전같지만은 않다. 그리스나 스페인 등이 국가적인 위기를 맞으면서 경각심을 일깨워주고 있다.

하지만 실제로 유럽과 비교하면 미국의 상황은 아직도 열악하다. 미국에는 법으로 정한 공식적인 유급휴가란 것이 없다. 그래서 <휴가가 없는 나라 (no vacation country)>라는 별명이 붙어 있다. 미국은 OECD에서 유일하게 법적으로 유급휴가를 보장하지 않고 있는 나라다. 물론 직장마다 근무연수에 따라서 2-3주정도씩의 유급휴가가 주어진다. 하지만 이것은 어디까지나 계약조건에 따른 것이다. 단 하루도 유급휴가를 제공하지 않더라도 법에 저촉되는 일은 없다. 하지만 다른 나라들의 경우는 다르다. 프랑스나 핀란드의 경우는 법적으로 30일의 휴가를 보장한다. 거기에 더해서 10일이상의 법정 공휴일이 있다. 일주일에 5일을 근무하니까 30일이면 최소 6주를 보장하는 것이다. 일본이나 캐나다는 10일 (2주)을 보장하지만 유급공휴일을 더하면 한달이 넘는다. 차라리 모르고 지나가면 덜 억울할 일이기도 하다.

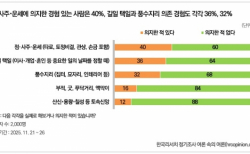

계약상에 보장된 휴가를 실제로 얼마나 사용할 수 있는지는 또 다른 문제다. 어떤 조사에 따르면 미국의 직장인들 중에 단지 57%만이 정해진 휴가를 모두 사용하고 있다고 한다. 소위 사내의 분위기라는 것이 방해요소이기도 하고, 경쟁에서 뒤쳐질 수 없다는 절실함이 주요인이도 하다. 반면에 절약하기로 소문난 독일인들도 8월에 대개 2-3주 정도의 휴가를 즐기는 것으로 알려져 있다. 미국에 사는 우리들에게는 그야말로 꿈같은 이야기다. 그러다 보니 우리보다 상황이 더욱 좋지 못한 한국을 보면서 위로를 삼곤한다. 한국에서 직장생활을 하는 이들에게는 일주일간의 휴가는 그림의 떡이다. 주말을 끼어서 2-3일을 쉬고나면 자진해서 출근을 하는 경우도 다반사이다. 회사에서 직급이 올라갈수록 상황은 더욱 힘들어진다.

근무시간과 경쟁력의 관계에 대해서는 아직도 이견이 분분하다. 미국은 꾸준히 세계 5위내의 경쟁력을 유지하고 있다. 하지만 한달 이상 휴가를 즐기는 유럽의 강국들 중에서 오히려 경쟁력으로 미국을 앞서고 있는 나라들이 많다. 스웨덴은 미국보다 많은 휴가를 보장하지만 더욱 높은 경쟁력을 보이고 있다.

국가의 생산은 근로시간과 생산성에 비례한다. 인구가 크게 늘지 않으면서도 생산을 증가시키기 위해서는 생산성 향상이 절대적으로 중요하다. 이를 위해서는 기술혁신과 자본이 바탕이 되어야 하는데, 그중에서도 빼어 놓을 수 없는 것이 인적자본이다. 즉, 교육과 훈련이다. 경쟁력 평가에 기준이 되는 기초과학이나 수학, 혹은 언어 능력에 있어서 미국학생들은 주요 경쟁국에게 크게 뒤지고 있다. 그럼에도 불구하고 미국이 여전히 가장 많은 노벨상 수상자를 배출하고 기술혁신의 산실이 될 수 있는 것은 개인의 창조적인 특성을 살릴 수 있는 교육의 기회를 제공하기 때문이다. 획일화되기를 거부하는 교육철학이 근간을 이루고 있다. 그런데 이런 창의성이 우연히 얻어지는 것은 아니다.

에디슨은 학교에서는 낙제생이었지만 수천번의 실험을 통해서 인류에게 커다란 선물들을 안겨줄 수 있었다. 하지만 이제는 에디슨과 같은 발명가가 나오기는 아주 어려운 시대가 되었다. 누군가 자기집 차고에서 수만번의 실험을 한다고 스마튼폰같은 벌명품을 만들어 낼 수는 없다. 오히려 박사학위를 가진 수백명의 전문가들이 최첨단 실험실에서 연구를 해야만 새로운 기술을 얻어낼 수 있는 시대가 되었다. 연구 (research)도 중요하지만 개발 (development)이 시장에서의 승자를 가르기 때문이다.

지금 미국은 노동시장의 개선과 함께 인적자본 개발을 통한 경쟁력회복이 절실히 필요한 시기에 와 있다.