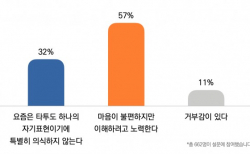

많은 사람들은 목회자에게 그 성직에 걸맞는 높은 도덕성을 요구한다. 최근 한국교회의 대사회적 이미지가 실추된 것 역시 ‘목회자의 비윤리성’이 크게 작용했기 때문이다. 그러나 일부에서는 “목회자도 똑같은 죄인”이라며, 목회자들에게 지나치게 높은 기준을 적용한다고 항변하기도 한다.

이는 교회, 혹은 목회자의 ‘공공성’과 연결되는 문제다. 목회자를 교회만이 아닌 그 교회가 속한 사회, 그리고 국가와 필연적으로 상호작용하는 ‘공공적’ 존재로 보는 시각이 있는가 하면, 목회자는 세상과 구별돼 오직 하나님 앞에만 존재한다는 입장도 있다. 전자라면 목회자에게 높은 도덕성을 요구할 것이고 후자라면 목회자 역시 똑같은 죄인임을 강조할 것이다.

이같은 ‘공공성’을 주제로, 한국교회의 미래를 진단하는 시간이 마련됐다. 굿미션네트워크와 목회사회학연구소는 18, 19일 이틀간의 일정으로 서울 아현감리교회에서 제2차 국제심포지움을 개최 중이다. 첫날 칼 빌헬름 담 명예교수(독일 뮌스터대학교)가 주발제자로 나서 ‘공공성과 목회자’를 주제로 발표했다.

담 교수는 우선 교회가 공공성을 띄게 된 역사적 과정을 살폈다. 그에 따르면 초기 교회 공동체의 역할은 단순 복음 선포였고 그 대상은 개인에 머물렀다. 사회구조와 정치적 상황, 즉 공공성은 교회의 관심 밖에 있었던 것이다.

담 교수는 “군주제나 재산의 소유 상태 같은 사회적 구조들은 거의, 아니 전혀 (교회들에 의해) 비판적으로 거론되지 못했다”며 “정치적, 그리고 사회적 질서들을 하나님께서 주신 것으로 인정했기 때문이다. 그래서 정치적 혁명을 죄로 간주했다. 그것은 인간이 스스로 하나님의 자리에 앉고자 하는 것이라고 생각했기 때문”이라고 말했다.

그는 “그러나 이런 생각은 20세기에 들어와 변하기 시작했다. ‘그리스도의 왕권’이 정치와 사회 등 모든 인간적 질서 위에도 적용된다는 인식이 이 질서들에 대한 비판을 가능하게 했던 것”이라며 “사회적으로 불의한 구조들의 개선을 위한 정치적 경향들, 즉 혁명은 이런 이유에서 합법화될 수 있었고, 그에 맞게 목회자들로부터도 지지를 받을 수 있었다”고 설명했다.

그러나 한편으론 교회가 이렇게 공공화되는 것에 거부감을 갖는 이들도 생겨났다는 게 담 교수의 분석이다. 교회의 가장 본질적인 목적은 사회참여에 있지 않고 복음 전파와 이로 인한 영혼의 구원에 있다는 것이다. 그리고 이런 양자 사이의 차이가 ‘목회자의 윤리성’에 있어서도 서로 다른 입장을 불러왔다고 담 교수는 말했다.

담 교수는 “교인들은 물론, 일반 국민들은 목회자에게 나무랄 데 없는 윤리적 표상을 원한다. 이들에게 목회자는 그 누구보다 공공성을 갖는 대상으로 인식되는 것”이라며 “이에 반해 일부 목회자는 자기 이해에 있어 다른 근거를 갖는다. 자신 역시 연약한 인간이며 하나님의 은혜를 입은 죄인이라는 것”이라고 말했다.

그는 “이들은 교인, 혹은 시민들이 자신들에게 그들과 다른 보다 엄격한 윤리적 잣대를 적용하는 것을 원하지 않는다”며 “오직 하나님의 말씀을 전하는 것만이 그들의 사명이라고 여긴다. 만약 공공성에 대한 기대와 목회자의 의도 사이에 어떤 분명한 갈등이 있다면, 목회자들은 종종 공공성에 대한 기대가 그들에게 기준이 되지 않음을 강조한다”고 말했다.

“그러나 목회자의 이런 태도는 신학적으로 너무 성급한 것”이라고 밝힌 담 교수는 “합리적인 인간의 관심사들과 필요들이 목사직에 대한 많은 기대들 속에 포함되어 있는지 목회자들은 진지하게 물어야 할 것”이라며 “목회자들은 이러한 심오한 인간의 필요들을 발견하고 그에 대해 신학적으로 그리고 목회적으로 정당화하려는 노력을 기울여야 한다”고 강조했다.

그러면서 담 교수는 “부패에 대해 저항력이 약한 목회자들에겐 공공성에 대한 주제들이 대수롭지 않게 여겨지는 것 같다”며 “이러한 목회자들은 항상 그들의 범죄행위를 개인적인 것으로만 다루기를 원하겠지만, 그들은 그들의 부패행위가 공공성 내에서 격렬하게 비판받고 교회의 상에 대해, 그리고 그들의 복음선포 사명에 대해 엄청난 피해를 주고 있음을 반드시 알아야 한다”고 역설했다.

이는 교회, 혹은 목회자의 ‘공공성’과 연결되는 문제다. 목회자를 교회만이 아닌 그 교회가 속한 사회, 그리고 국가와 필연적으로 상호작용하는 ‘공공적’ 존재로 보는 시각이 있는가 하면, 목회자는 세상과 구별돼 오직 하나님 앞에만 존재한다는 입장도 있다. 전자라면 목회자에게 높은 도덕성을 요구할 것이고 후자라면 목회자 역시 똑같은 죄인임을 강조할 것이다.

이같은 ‘공공성’을 주제로, 한국교회의 미래를 진단하는 시간이 마련됐다. 굿미션네트워크와 목회사회학연구소는 18, 19일 이틀간의 일정으로 서울 아현감리교회에서 제2차 국제심포지움을 개최 중이다. 첫날 칼 빌헬름 담 명예교수(독일 뮌스터대학교)가 주발제자로 나서 ‘공공성과 목회자’를 주제로 발표했다.

담 교수는 우선 교회가 공공성을 띄게 된 역사적 과정을 살폈다. 그에 따르면 초기 교회 공동체의 역할은 단순 복음 선포였고 그 대상은 개인에 머물렀다. 사회구조와 정치적 상황, 즉 공공성은 교회의 관심 밖에 있었던 것이다.

담 교수는 “군주제나 재산의 소유 상태 같은 사회적 구조들은 거의, 아니 전혀 (교회들에 의해) 비판적으로 거론되지 못했다”며 “정치적, 그리고 사회적 질서들을 하나님께서 주신 것으로 인정했기 때문이다. 그래서 정치적 혁명을 죄로 간주했다. 그것은 인간이 스스로 하나님의 자리에 앉고자 하는 것이라고 생각했기 때문”이라고 말했다.

그는 “그러나 이런 생각은 20세기에 들어와 변하기 시작했다. ‘그리스도의 왕권’이 정치와 사회 등 모든 인간적 질서 위에도 적용된다는 인식이 이 질서들에 대한 비판을 가능하게 했던 것”이라며 “사회적으로 불의한 구조들의 개선을 위한 정치적 경향들, 즉 혁명은 이런 이유에서 합법화될 수 있었고, 그에 맞게 목회자들로부터도 지지를 받을 수 있었다”고 설명했다.

그러나 한편으론 교회가 이렇게 공공화되는 것에 거부감을 갖는 이들도 생겨났다는 게 담 교수의 분석이다. 교회의 가장 본질적인 목적은 사회참여에 있지 않고 복음 전파와 이로 인한 영혼의 구원에 있다는 것이다. 그리고 이런 양자 사이의 차이가 ‘목회자의 윤리성’에 있어서도 서로 다른 입장을 불러왔다고 담 교수는 말했다.

담 교수는 “교인들은 물론, 일반 국민들은 목회자에게 나무랄 데 없는 윤리적 표상을 원한다. 이들에게 목회자는 그 누구보다 공공성을 갖는 대상으로 인식되는 것”이라며 “이에 반해 일부 목회자는 자기 이해에 있어 다른 근거를 갖는다. 자신 역시 연약한 인간이며 하나님의 은혜를 입은 죄인이라는 것”이라고 말했다.

그는 “이들은 교인, 혹은 시민들이 자신들에게 그들과 다른 보다 엄격한 윤리적 잣대를 적용하는 것을 원하지 않는다”며 “오직 하나님의 말씀을 전하는 것만이 그들의 사명이라고 여긴다. 만약 공공성에 대한 기대와 목회자의 의도 사이에 어떤 분명한 갈등이 있다면, 목회자들은 종종 공공성에 대한 기대가 그들에게 기준이 되지 않음을 강조한다”고 말했다.

“그러나 목회자의 이런 태도는 신학적으로 너무 성급한 것”이라고 밝힌 담 교수는 “합리적인 인간의 관심사들과 필요들이 목사직에 대한 많은 기대들 속에 포함되어 있는지 목회자들은 진지하게 물어야 할 것”이라며 “목회자들은 이러한 심오한 인간의 필요들을 발견하고 그에 대해 신학적으로 그리고 목회적으로 정당화하려는 노력을 기울여야 한다”고 강조했다.

그러면서 담 교수는 “부패에 대해 저항력이 약한 목회자들에겐 공공성에 대한 주제들이 대수롭지 않게 여겨지는 것 같다”며 “이러한 목회자들은 항상 그들의 범죄행위를 개인적인 것으로만 다루기를 원하겠지만, 그들은 그들의 부패행위가 공공성 내에서 격렬하게 비판받고 교회의 상에 대해, 그리고 그들의 복음선포 사명에 대해 엄청난 피해를 주고 있음을 반드시 알아야 한다”고 역설했다.

© 2020 Christianitydaily.com All rights reserved. Do not reproduce without permission.