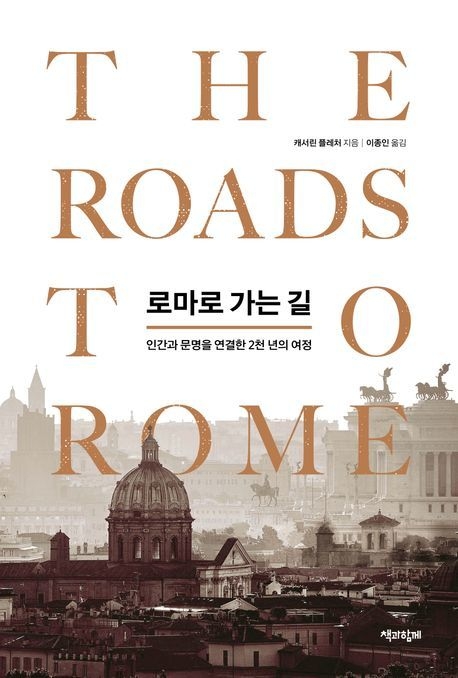

"모든 길은 로마로 통한다." 이 문장은 중세 이후 수세기 동안 유럽 문명을 상징하는 말로 자리 잡았다. 프랑스 시인 알랭 드 릴은 천 년 전 저서에서 "수천 갈래의 길이 세월을 넘어 사람들을 로마로 인도한다"고 썼다. 이 표현은 단순한 문학적 비유를 넘어, 로마가 세계의 중심이던 시대의 기억과 그 흔적을 오늘날까지 이어주는 상징으로 남았다.

영국 역사학자 캐서린 플레처 맨체스터 메트로폴리탄대 교수는 저서 『로마로 가는 길』(책과함께)에서 천 년에 걸친 로마의 도로와 그 주변에 얽힌 문명사를 추적한다. 그녀는 서기전 312년 아피우스 클라우디우스가 만든 '비아 아피아(Via Appia)'를 출발점으로, 중세 순례길 '비아 프란치제나(Via Francigena)', 나폴레옹의 군사 도로, 무솔리니의 선전 거리, 그리고 현대 로마의 관광 코스까지, 14개국을 넘나들며 직접 답사한 기록을 바탕으로 유럽 문명의 2000년 역사를 재구성한다.

책은 로마의 도로를 중심으로 권력과 신앙, 예술과 정치, 지배와 저항이 교차한 유럽의 심장을 조명한다. 저자는 아우구스투스의 '황금 이정표(Milliarium Aureum)'를 중심으로 제국 수도에서 사방으로 뻗어나간 길들이 행정·군사·경제·종교의 기반이 되었음을 보여준다. 이 도로들은 제국을 연결하는 혈관이자, 정복과 통치를 위한 상징적 수단이었다.

중세와 르네상스 시대로 들어서면 도로는 다시 순례와 교류의 통로로 기능한다. 성지를 향한 발걸음이 이어졌고, 그 길을 따라 사상과 예술, 종교적 감성이 전파됐다. 근대에 이르러 나폴레옹은 도로를 전쟁 수행의 전략적 자산으로 이용했으며, 무솔리니는 로마의 영광을 되살린다는 명분 아래 도로를 선전의 무대로 삼았다. 그는 고대 유적을 드러내기 위해 130여 채의 건물을 허물고, 유적을 정치적 상징물로 재해석하며 퍼레이드와 연설, 행진을 벌였다. 저자는 이러한 과정을 통해 '길'이 단순한 인프라를 넘어 '권력의 언어'로 변모한 역사를 포착한다.

책의 후반부에서 저자는 현대의 로마로 시선을 옮긴다. 고대 무덤, 중세 교회, 근대 빌라가 도로를 따라 나란히 서 있는 풍경은 유럽 문명의 중첩된 시간성을 드러낸다. 그는 이 모습을 "과거와 현재, 신화와 일상이 겹겹이 포개진 풍경"이라 표현하며, 도로 위에 쌓인 시간의 층위를 인문학적으로 해석한다.

『로마로 가는 길』은 단순한 역사서가 아니라, 도로라는 공간을 통해 권력과 기억, 예술과 신앙이 어떻게 얽혀왔는지를 탐구한 인문학적 성찰의 결과물이다. 저자는 길을 따라 걸으며 제국의 흥망과 인간의 욕망을 읽어내고, 독자는 그 여정을 통해 유럽 문명의 심장부로 들어서는 듯한 체험을 하게 된다.