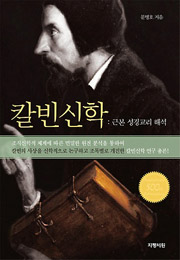

칼빈신학

문병호 | 지평서원 | 720쪽

"칼빈은 일체의 인습적 전통을 끊어 내고 '오직 성경'만이 성경적이라 믿으며, 개혁신학을 선구적으로 수행한 성경의 교사요 해석자요 수호자였다. ... 칼빈 신학의 진정한 가치는 그것이 성경에 온전히 터 잡은 성경적 신학이라는 측면에서만 올바르게 논구된다고 볼 수 있다."

'칼빈의 경건신학'부터 '칼빈의 성례론'까지 평생 '칼빈신학'을 연구해 온, 총신대 교수인 저자의 논문 21편을 담고 있는 책이다. 주제별로 보면 '칼빈신학의 형성과 요체(1부)', '계시와 그 해석, 교리와 그 교육(2부)', '그리스도와 율법: 복음의 정수(3부)', '중보자 그리스도의 위격과 사역(4부)', '사람, 그 영혼과 생명(5부)', '보혜사 성령의 위격과 사역(6부)', '교회와 성례: 중보자 그리스도의 비가시적 실체와 가시적 표징(7부)' 등으로 나뉘어 있다.

저자는 '칼빈의 신학을 연구하여 개혁주의의 근간을 살피고, 이를 금세에 계승하여 심화시키는 일'을 필생의 사명으로 여기고 있다고 한다. 그래서 그동안 칼빈의 사상을 조목조목 파악하여 정통적인 교의 체계에 따라 신학적으로 재조명하는 일에 나름대로 매진해 왔다.

실제로 저자의 박사학위 논문 주제도 '칼빈의 기독론적 율법 이해'이고, 美 칼빈신학교와 스위스 제네바대학교 종교개혁센터에서 연구했으며, 칼빈의 <기독교 강요>를 라틴어 직역으로 선보이기도 했다.

저자는 "칼빈의 면모를 다룰 때, 타의 추종을 불허하는 그의 성경 주석과 설교, 그리고 남다른 교정(敎政)에 주안점을 두는 경우가 많으나, 진정한 칼빈의 '칼빈다움'은 그가 신학자였다는 사실에서부터 추구돼야 한다"며 "그가 제네바의 신학자로서, 주석가이자 설교자요 목회자였음을 간과해선 안 된다"고 말한다. 칼빈의 '도시 목회자적 면모'에 초점을 맞춘 <칼빈과 제네바 목사회>와 다른 대목이다.

머리말과 1장에서는 '신학자로서의 칼빈' 변증에 주력한다. 저자는 "하나님은 칼빈의 생애에 끊이지 않는 신학적 긴장을 부여하셨고, 그리하여 성경 전체의 교리를 체계적으로 파악하고 진술하고 저술하게 하셨다"며 "제네바의 목사장로회에서 수행한 칼빈의 직무는 정치적이거나 사법적이지 않았으며, 오히려 성경 해석을 주로 삼는 신학적이고도 교리적인 것이었다. 이렇듯 신학자로서 칼빈의 삶은 아버지, 친구, 목회자로서의 삶을 압도한다"고 설명한다.

일부의 비난 대상이 되는 '세르베투스 공판'조차 "목회자 칼빈보다는 신학자 칼빈의 모습을 조명하는 사건"이라고 평가하면서, "칼빈의 삶의 가치는 '역사적 상대성'이라는 모호한 잣대에 의해 다의적으로 막연히 파악될 것이 아니라, 신학적 전승이라는 특정하고도 고유한 업적을 중심으로 논구돼야 한다"고 말한다.

또 "칼빈의 신학은 그 자체로 개혁주의의 기초, 본질, 정수로서 작용했고, 칼빈의 작품들은 칼빈의 신학을 담고 있지, 단지 그것의 자료만을 제공하는 것이 아니"라며 "칼빈은 성경의 진리로써 자신의 신학을 수립한, 엄연한 신학자였다"고 강조하고 있다. 그러면서 칼빈 신학'의 요체에 대해 주로 논의되는 예정론과 섭리론 뿐 아니라 포괄적으로 14가지를 제시해 준다.

결론으로 저자는 "오늘날 많은 경우, 칼빈을 단지 이용할 뿐 신앙적으로 읽지를 않는다"며 "그러나 이 시대가 다시금 '말씀을 들음으로써(ex auditu) 성도와 교회가 마땅히 거룩해지고 개혁되는 것'을 요청한다면, 우리는 칼빈에게로 다시 돌아가자는 신학적 'ad fontes(아드 폰테스·원전으로 돌아가자)'를 합당하게 거론할 수 있을 것"이라고 정리하고 있다.