미국 중남부를 서쪽에서 동쪽으로 가로지른 지역을 “바이블 벨트”라 부릅니다. 기독교가 강세를 보이는 지역이기 때문에 붙은 별명이지요. 그래서 미주 다른 어느 지역보다 교회가 많습니다. 달라스도 예외가 아니고요. 운전하며 지나가는 길가 여기저기에 교회 건물을 보는 게 흔한 일이지요. 한국도 비슷한 것 같습니다. 아니 더하면 더했지, 덜하지 않은 것 같습니다. 서울 시내 야경 속 건물 옥상에 명멸하는 빨간 LED 사인은 누가 봐도 알 수 있는 교회의 십자가입니다. 한번은 차창 밖을 내다보다가 눈에 들어온 십자가를 세었더니 서른 개 정도가 되더군요. 한 건물 옥상에는 여러 개의 십자가 사인이 보이기도 했구요.

이렇게 여기저기에 있는 교회를 스쳐 지나가면서 난 이런 질문을 던져보곤 합니다. ‘이 교회들이 처음 시작했을 때는 어떤 모양이었을까?’ ‘무슨 이유로 여기서 시작했을까?’ ‘시작했을 때 어떤 꿈을 꾸었을까?’ ‘교회마다 이런저런 속사정을 가지고 있을 텐데, 그들은 행복할까?’ ‘목회자는 행복할까?’ ‘교회 식구들의 마음은 어떨까?’ ‘그들의 믿음은 어떤 모양일까?’ ‘이런 질문을 가진 내가 너무 심각한 건 아닌가?’ 교회마다 크고 작건 간에 각자 속사정이 있을 겁니다. 자신만의 독특한 사연을 가지고 있겠다 싶습니다. 교회가 설립되는 과정도 마찬가지일 겁니다.

나눔교회도 마찬가지입니다. 미국에서 아주 보수적인 텍사스의 달라스 지역에 자리 잡고 있는 한인을 대상으로 세워진 교회입니다. 그리고 이 교회의 목회자인 나는 선교사 출신이고, 함께 시작한 다섯 가정 중 네 가정은 한국에서 같은 교회에서 함께 자란 친구들이었습니다. 네 가정 모두 한 직장에서 지낸 직장 동료이기도 했구요. 다섯 가정 중 한 가정을 빼고는 말입니다. 이렇게 나눔교회는 2004년 9월 첫째 주일에 다섯 가정과 함께 시작했습니다.

나는 원래 선교사역을 마무리하고 한국에 들어가서 신학을 한 후에 한국에서 목회할 계획이었습니다. 그런데 어찌 된 일인지 여러 신앙 선배와 동료들의 조언은 해외에서 신학을 하라는 것이었지요. 한국 신학교에서 공부하는 게 희망이 없다는 탄식과 함께 말입니다. (이런 충고가 지금도 유효한지는 알 수가 없지만 말입니다) 그리고 나서 한국에 들어와서 목회해도 충분히 할 수 있다고 설득하더군요. 요새는 목회 환경이 바뀌어 가는 추세라면서 말이지요.

내가 목회를 위해 가기로 한 신학교는 달라스 옆 도시 포트워스에 있는 남침례교단 신학교 중 하나인 사우스웨스턴 침례교 신학교였습니다. 평신도 선교사로 지낸 24년을 마무리하는 시점에서 신학을 하게 되었으니, 이런 내가 역주행한다고 많은 이들이 그러더군요. 보통은 신학을 마치고 선교사로 나갔었으니까요. 그런데 선교사 생활을 마무리하고 마흔일곱 살이 된 나이에 신학을 한다고 하니 의아해하는 것 또한 이해됩니다. 그냥 선교사로 있었으면, 그동안 과하티케 부족어에 관한 연구 논문을 정리해서 언어학 박사 과정을 밟을 수 있었지만, 하나님께서는 저를 언어학을 정리하고 이제는 신학으로 방향을 바꿀 것을 원하셨습니다.

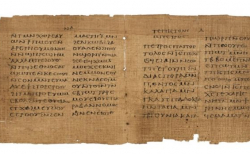

이렇게 역주행하고 있는 나를 지켜보던 후배 선교사 중 하나가 나를 찾아왔습니다. 그리고는 평신도로 선교 사역을 고집하다가, 목사가 되려는 이유를 묻더군요. 내가 처음 성경번역 선교사로 헌신했을 때가 대학 4학년이었습니다. 제대하고 복학을 해서 1년 정도 남은 학창 생활 중에 성경번역이라는 놀라운 영역이 있다는 것을 알았습니다. 그 당시에는 신학교 갈 생각은 꿈도 꾸지 않았을 때였지요. 오히려 미국 대학원에 biochemical engineering(생명화학공학) 석사 과정으로 유학할 예정이었지요. 하지만 성경번역이라는 미션을 알게 된 나는 일반 대학원이 아닌 성경번역을 위한 언어학 석사과정을 선택했습니다. 그런데 선교비를 모금하는 과정이 정말 녹녹지 않았습니다. 80년대 초반에 평신도가 선교사가 된다는 것이 한국 교회에서는 받아들여지지 않았기 때문이었지요. 더군다나 위클리프 선교회의 선교비 모금 원칙이 ‘믿음 선교 (faith mission)’였기에 더 어려웠습니다. 선교사는 교회나 개인에게 먼저 선교비 요청을 하지 말라는 거였습니다. 교회나 개인이 선교비에 관해서 물어보면, 그때는 선교비 모금 상황을 알려줄 수 있지만, 먼저 요청하지 말라는 원칙이었지요. 그러니 선교비 모금이 쉽지 않았습니다. 더군다나 평신도이니 그 상황이 어땠을지 짐작할 수 있겠지요. 그래도 나는 평신도 선교사를 고집했습니다. ‘한국교회도 이제는 목사만 아니라 평신도도 선교를 할 수 있다는 것을 알아야 한다’는 오기가 생겨 끝까지 가보자는 결심을 했던 게 기억이 나네요.

이런 내가 목사가 된다고 하니 많이들 의아하게 생각할 수 밖에요.

(다음 회에 계속)