1930년 1월 1일, 김동인은 열흘간 단편소설 하나를 연재한다. 광염 소나타. 방화를 저질러 극적 영감을 얻으려는 어느 미치광이 작곡가에 관한 이야기다. 우리 보기에 그저 정신병자일 테다. 인간의 심연에 묻혀 있는 악마성을 불러내 예술에 탐닉한다. 탐미적이다. 에드거 앨런 포, 오스카 와일드, 샤를 보들레르의 세계와 선이 닿는다.

미치광 그림쟁이 이야기 광화사와 더불어 동인의 미적 감각을 대표하는 이 작품은 사회에서 용납 불가한 극단의 미의식을 한껏 뿜어낸다. 작품에서 음악비평가 K는 모씨와의 대화 중, 천재성과 범죄성을 동시에 가져오는 기회가 있다면 우리는 그 기회를 저주해야 할지 축복해야 할지에 대해 설파한다. 예술을 위해 사회가 일정 피해 입어도 괜찮지 않냐는 입장을 피력한다.

방화와 살인 등 몇 가지 죄목에도 불구, K의 강력 주장으로 주인공 백성수는 정신병자로 판결받는 선에 그친다. 예술을 위한 광기가 주변을 파괴함에도 예술의, 예술에 의한, 예술을 위한 변론이 정당과 정의를 짓밟는다. 수긍하기 어렵다. 개인적 광기도 그러할진대 세계 최강 로마제국을 휘어잡는 황제가 저 광기의 예술성으로 통치한다면 그 사회가 어찌 되는가.

루키우스 도미티우스 아헤노바르부스. 엄마 찬스로 황제 즉위한 후, 네로 클라우디우스 카이사르 아우구스투스 게르마니쿠스로 개명한다. 우리가 잘 알고 있는 그냥 네로다. 친모 아그리피나는 아우구스투스 가문의 핏줄이요 3대 황제 칼리큘라와 친남매지간이다. 욕망의 화신 아그리피나는 황제 혈통을 배경으로 수차례 정략결혼도 마다않는다.

십대 중반에 첫 결혼 상대를 무려 서른 살 연상의 도미티우스 장군으로 하여 그 잘난 아들 네로를 낳는다. 친오빠 칼리굴라가 부하의 배신으로 제거되자 이 공백을 클라우디우스가 차지한다. 그는 아그리피나의 삼촌이고 후에 황제에 오르나 아내요 조카인 그녀에게 독살당하면서 열일곱 살 아들 네로가 황제 자리에 오른다. 주후 54년 일이다.

집권 초 네로는 당대 최고 정치가 세네카를 등용하여 선정을 베풀고 문화발전에 기여한다. 거기서 멈추었으면 좋을 일이다. 교만은 그가 시와 노래에도 천재성이 있다고 꼬득인다. 에덴에서 기어나온 독사가 네로 뒤에 똬리를 튼다. 네로의 핏줄에 악마성이 흘러들기 시작한다. 화재로 흉흉해진 민심을 달래려 명분을 찾는다. 때마침 기독교가 눈엣가시로 거슬린다. 로마체제에 항거하는 신흥 종교를 이참에 손보기로 한다. 방화 책임을 기독교인에게 돌리고 학살하면서 기독교의 뿌리 깊은 원한을 산다.

영화 Quo Vadis Domine를 통해 우리에게 알려진 네로의 광기다. 그가 광염 소나타의 작곡가처럼 로마를 직접 불질렀는지는 석연치 않으나 메트로폴리탄 로마가 불타 없어지자 그 원성을 잠재우려 기독교인을 지목한 건 분명하다. 친모와 육체관계를 맺고 부하 시켜 친모를 죽인 네로임에랴 뭔들 못하겠는가. 사건사고가 터질 때마다 그 원인을 기독교로 돌리는 <습관의 역사>를 우리는 기억해야 한다. 십자가 사건 때 유대인이 그랬고 로마 대화재 땐 로마인이 그랬으며 지금 이때엔 그리스도를 모르는 자들이 그렇게 습관처럼 행한다.

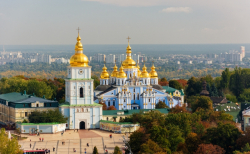

황제 즉위 10주년 되는 주후 64년, 축하 세리마니로 로마가 화염에 휩싸인다. 열넷 행정구역 중 열 구역이 5일 만에 파괴되는 대화재다. 팔라티누스 언덕에 올라 타오르는 화염을 바라보며 네로는 스스로 광기를 솟구치게 한다. 언덕은 남산처럼 로마 중심에 있고 불꽃은 악마처럼 네로 심중에 있다. 언덕에 서서 광염의 소나타를 연상한다. 가락이 떠오르지 않자 수금을 뜯는다.

노래 한 곡조 뽑는 네로를 위해 광기가 로마에 불꽃을 드리운다. 술잔 기울이며 즉흥시 한 수 읊조리는 네로를 위해 로마는 본격 활활 타오른다. 강력한 자극이 지속돼야 한다. 방화만으로 흥분되지 않아 시체를 불에 던지고 살인까지 일삼은 백성수의 2000년 전 롤모델 아니랄까, 네로는 인간의 육체로 시선을 돌린다. 밤거리를 밝힐 양, 기독교인을 말뚝에 묶어 불태우면 좋겠다는 생각을 한다.

맨몸에 바른 기름은 흘러내릴 테니 지푸라기로 감싸 기름칠하도록 배려해준다. 짐승 탈을 씌우고 맹수를 풀어놓으면 재미있겠다는 생각도 한다. 기독교인들이 게임이 되어 내던져진다. 물어뜯기고 찢겨져 주검이라 할 것도 없이 산 채로 먹힌다. 어차피 죽을 몸, 시퍼런 칼로 죽고 죽이게 하면 흥미진진할 거라 또 생각에 빠진다. 네로는 뭐든 생각하지 말았어야 한다. 그리스도를 믿고 따르던 우리 선조들은 네로의 심심풀이로 무참히 죽어나간다. 그래서 네로는 그럴싸한 시 한 수 남기기나 했는가. 노래랍시고 곡 하나 지은 게 남아 있는가.

광기에 휘둘려 칼춤이나 추는 꼴이요 휘두르는 칼에 기독교인의 목숨만 날아간 격이다. 무슨 얼어 죽을 예술이란 말인가. 우리에겐 그리스도를 믿고 따르려면 감수해야 할 일이고 그리스도께서 말씀하신 고난의 길이나 저들에게 기독교인은 한낱 길거리 어둠을 밝힐, 등불로 쓸 기름덩이일 뿐이다. 황제는 광기의 예술로 제국을 오도하고 제국은 광기의 예술로 쇠락한다. 황제 제국 예술 모두 광기로 사그라진다. 모자르기 그지없는 로마인 네로의 광기로 인해 기독교인이 불에 타죽고 목이 떨어지며 배교가 속출하던 어둠의 1세기 이야기다.

김동인 대표작 광염 소나타가 발표된 건 1930년 연초다. 알량한 예술성을 위해 사회 중범죄를 변호할 K는 이 시대엔 없다. 동인이 네로의 광기를 연상해 가며 썼는지는 알 수 없고 내가 연초부터 불장난 이야기나 꺼낸 것도 무리이나, 2020년 초에 불거진 코로나사태가 이태째 수그러들지 않아 새해 아침부터 맘이 무거운 건 사실이다. 주변을 아무리 둘러봐도 1세기 때의 어둠보다 밝은 구석이 도무지 뵈지 않아 답답하다. 빛의 그리스도를 찾아 떠날 수밖에.